Quel sol pour le vignoble alsacien ?

Quel sol pour le vignoble alsacien ? Le vignoble d’Alsace repose sur une mosaïque de sols sans équivalent. La géologie alsacienne est d’une complexité rare : on y trouve un patchwork de roches allant du granit au calcaire, en passant par l’argile, le schiste ou le grès. Cette grande diversité – sur un vignoble d’environ 15 500 ha – crée un terrain propice à l’épanouissement de nombreux cépages et confère aux vins d’Alsace un supplément d’âme, à la fois singulier et complexe.

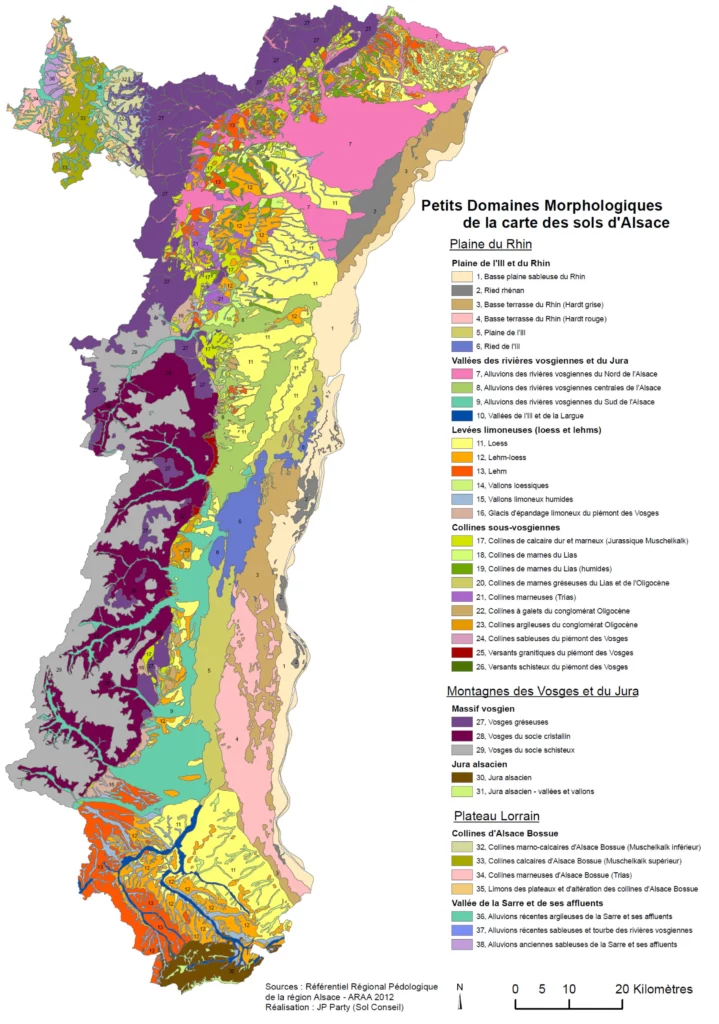

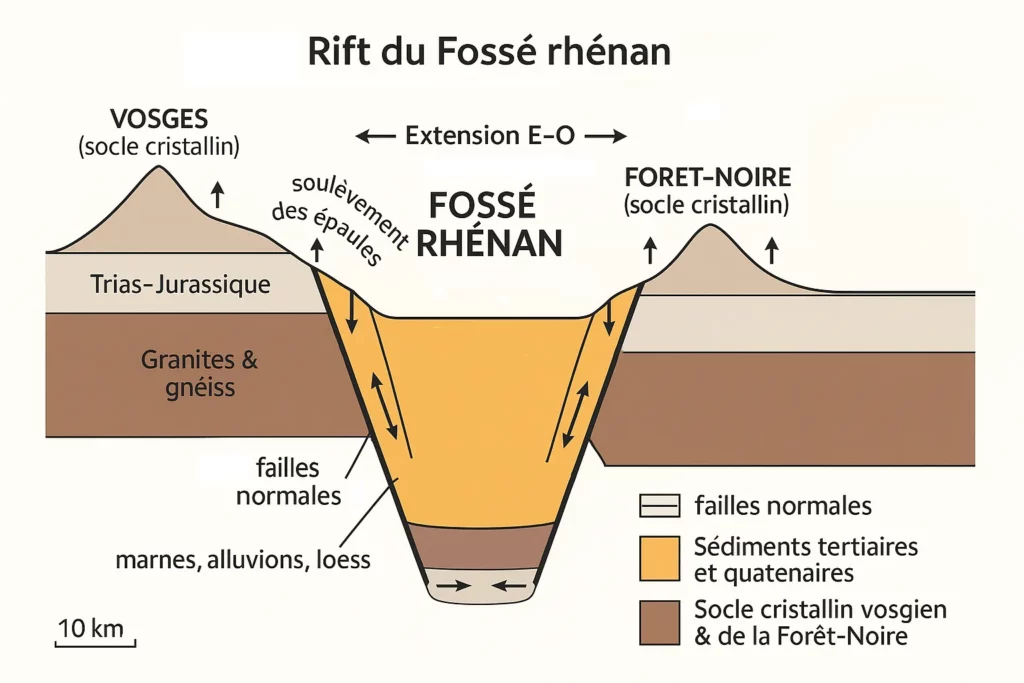

Cette diversité exceptionnelle s’explique par une histoire tectonique mouvementée. Il y a des millions d’années, la croûte terrestre s’est affaissée formant le fossé rhénan (rift) entre Vosges et Forêt Noire. Des effondrements et failles multiples ont fragmenté le sous-sol en une multitude de blocs, exposant quasiment toutes les strates géologiques du primaire au quaternaire. Ainsi, le socle vosgien cristallin (granites, gneiss, schistes) côtoie des dépôts sédimentaires variés (calcaires, marnes, grès, conglomérats) dans les collines sous-vosgiennes, tandis que la plaine d’Alsace est tapissée de marnes, d’alluvions fluviales et de loess glaciaires. Quatre grands champs de fractures (Saverne, Ribeauvillé, Rouffach-Guebwiller et Thann) découpent encore le vignoble en sous-régions géologiques.

Par ailleurs, la nature du sol influence directement la vigne : elle conditionne la profondeur du maillage racinaire et l’accès de la plante à l’eau et aux nutriments. Par exemple, un sol léger sablonneux, très poreux, draine rapidement l’eau (évitant l’excès d’humidité), tandis qu’un sol argileux aura tendance inverse à retenir l’eau et rester frais plus longtemps. Le calcaire apporte quant à lui des éléments minéraux essentiels à la vigne. Ces différences de sol se traduisent in fine dans le raisin et donc dans le vin : elles modulent la maturité, la vigueur de la vigne et contribuent à la personnalité aromatique et structurelle du vin produit. Il n’est pas facile d’isoler le rôle exact du sol tant les facteurs sont nombreux (climat, cépage, viticulture…), mais on observe des corrélations nettes entre certains types de sols et le style de vin obtenu. Quels sont donc les principaux types de sols du vignoble alsacien, et qu’apportent-ils aux vins ? Voyons cela en détail.

Les principaux types de sols du vignoble alsacien

Grâce aux études géologiques (notamment celles de Claude Sittler), on distingue en Alsace pas moins de 13 catégories de sols viticoles. Chacun possède des caractéristiques physiques et chimiques spécifiques qui influencent le style des vins. On peut les regrouper en trois grands ensembles morphologiques : les sols de montagne vosgienne (roches dures primaires, sols minces), les sols des collines sous-vosgiennes (dépôts secondaires et tertiaires variés) et les sols de plaine (dépôts quaternaires récents). Voici un tour d’horizon des principaux types de terroirs alsaciens et de leurs effets sur la vigne et le vin :

Focus sur nos terroirs alsaciens emblématiques : Scherwiller, Rittersberg, Ortenberg

Pour illustrer concrètement l’influence des sols alsaciens sur le vin, penchons-nous sur trois terroirs situés autour de la commune de Scherwiller (Centre-Alsace, Bas-Rhin). Dans un rayon de quelques kilomètres, on y trouve d’une part le cône alluvial de Scherwiller dans la plaine, et d’autre part deux coteaux graphiques granitiques voisins : le Rittersberg et l’Ortenberg, au pied du château de l’Ortenbourg. Ces trois lieux, exploités notamment par notre domaine, montrent comment des sols très différents (graviers alluviaux vs. granite) donnent naissance à des vins au profil distinct, même à cépage identique (souvent du Riesling sur ces terroirs).

Scherwiller : alluvions du Giessen

Scherwiller est un village viticole bâti sur le cône de déjection de la rivière Giessen, à l’embouchure de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Son vignoble est classé en Appellation Communale Scherwiller (une des rares dénominations géographiques en Alsace), réservée uniquement au Riesling. Le sol y est constitué d’alluvions quaternaires très caillouteuses : beaucoup de galets et graviers siliceux, mêlés à du sable et un peu de limon. Ce sol léger, filtrant, chaud et sec est considéré comme très précoce : la vigne y démarre vite au printemps et les raisins atteignent d’excellentes maturités. Par ailleurs, la teneur en argile et calcaire y est faible, ce qui favorise des vins sur l’élégance.

Le Riesling Scherwiller est réputé pour sa minéralité et son fruité fin. Grâce à ces graves sablo-limoneuses, il exprime une minéralité unique et une complexité aromatique typique de cette appellation. Au nez, on décèle souvent un arôme muscaté (fruits à pépins, raisin frais) très séduisant, avec des nuances d’agrumes et de fleurs blanches. En bouche, le vin se montre croquant et frais, avec une acidité bien intégrée et une finale délicatement citronnée. C’est un Riesling sec, élégant, qui offre un équilibre entre finesse aromatique et fraîcheur. Il accompagne à merveille fruits de mer, poissons grillés ou spécialités alsaciennes (choucroute) par son côté désaltérant. Ce vin est à apprécier dans les 3 à 5 ans pour profiter de son explosion aromatique.

Le Rittersberg : un coteau granitique d’exception

Le Rittersberg (littéralement « montagne des chevaliers ») est un lieu-dit situé sur les pentes juste au sud-ouest de Scherwiller, en direction des Vosges, dominé par les ruines du château de l’Ortenbourg. Il s’agit d’un coteau granitique classé en lieu-dit spécifique, connu depuis longtemps pour la qualité de ses vins. Le sol du Rittersberg provient d’un granite à deux micas très ancien, qui s’est profondément altéré en formant de l’arène granitique sablonneuse. Particularité : la couche de sol y est très peu épaisse par endroits – la roche affleure rapidement. Cette faible profondeur de terre fait que la vigne doit s’enraciner au cœur du substrat rocheux, et souffre naturellement du stress hydrique en été (sol sec). La vigne « mange peu » sur ce sol pauvre, donnant de petites grappes concentrées.

Le Rittersberg donne des vins à la minéralité intense, souvent marqués par une salinité en finale (léger goût salin qui relève la dégustation). Le cépage roi sur ce sol est le Riesling : il y développe des arômes fins d’acacia, de tilleul, avec des notes minérales distinguées. En bouche, le Riesling du Rittersberg est ample, bien structuré, avec une belle matière et une persistance notable. On y ressent une vive acidité mûre qui porte loin la finale. Ce sont des vins taillés pour la gastronomie et la garde : la structure étant solide, ils s’affinent encore après quelques années en bouteille. Le Rittersberg produit également d’excellents Pinots Noirs (rouges) aux tanins fins et au fruité éclatant, et des Pinots Gris et Gewurztraminers de belle tension. En somme, ce coteau granitique donne des vins aristocratiques, à la fois puissants et élégants, parmi les plus prisés du Bas-Rhin.

L’Ortenberg : granite profond

À proximité du Rittersberg se trouve un autre lieu-dit de grande réputation : l’Ortenberg. Il s’agit également d’un terroir granitique, situé sur un coteau voisin (exposé plutôt à l’est), mais qui présente une différence majeure : ici le granite est recouvert d’une couche de sol plus profonde et plus riche en sable fin et limons. Autrement dit, l’Ortenberg est un granite un peu plus altéré et comblé : la roche mère est fracturée en profondeur, formant des éboulis granitiques mêlés à du sable grossier sur plusieurs dizaines de centimètres. Ce sol retient un peu mieux l’eau que le Rittersberg et offre un enracinement plus aisé. La vigne y souffre moins de sécheresse, ce qui se traduit par une maturité plus régulière et des rendements légèrement supérieurs.

Les vins de l’Ortenberg se distinguent par des arômes d’une grande intensité fruitée. Ce terroir graniteux « à sous-sol plus profond » donne des vins aux arômes intenses sur le fruit (fruits mûrs, fruits exotiques), tout en conservant une trame minérale. Le cépage phare est le Pinot Gris sur ce coteau : il y acquiert une riche palette aromatique (fruits jaunes bien mûrs, note fumée, épices douces) et une bouche ronde, généreuse, avec une belle longueur. Nous mettons en avant le Pinot Gris Ortenberg comme un vin d’une grande élégance, véritable expression du granite, aux arômes fumés complexes et à la finale persistante. En bouche, on retrouve une ampleur gourmande équilibrée par une minéralité prononcée qui apporte de la fraîcheur. Ce vin accompagne à merveille des mets raffinés comme le foie gras ou les viandes blanches braisées. Le Riesling cultivé sur l’Ortenberg développe lui aussi un caractère fruité plus exotique qu’au Rittersberg, avec un peu moins d’acidité mordante, ce qui le rend accessible plus tôt. On peut donc dire que l’Ortenberg offre le versant généreux et aromatique du granite, quand le Rittersberg en est le versant strict et minéral – deux facettes complémentaires du terroir de Scherwiller.

Sols granitiques (et gneissiques)

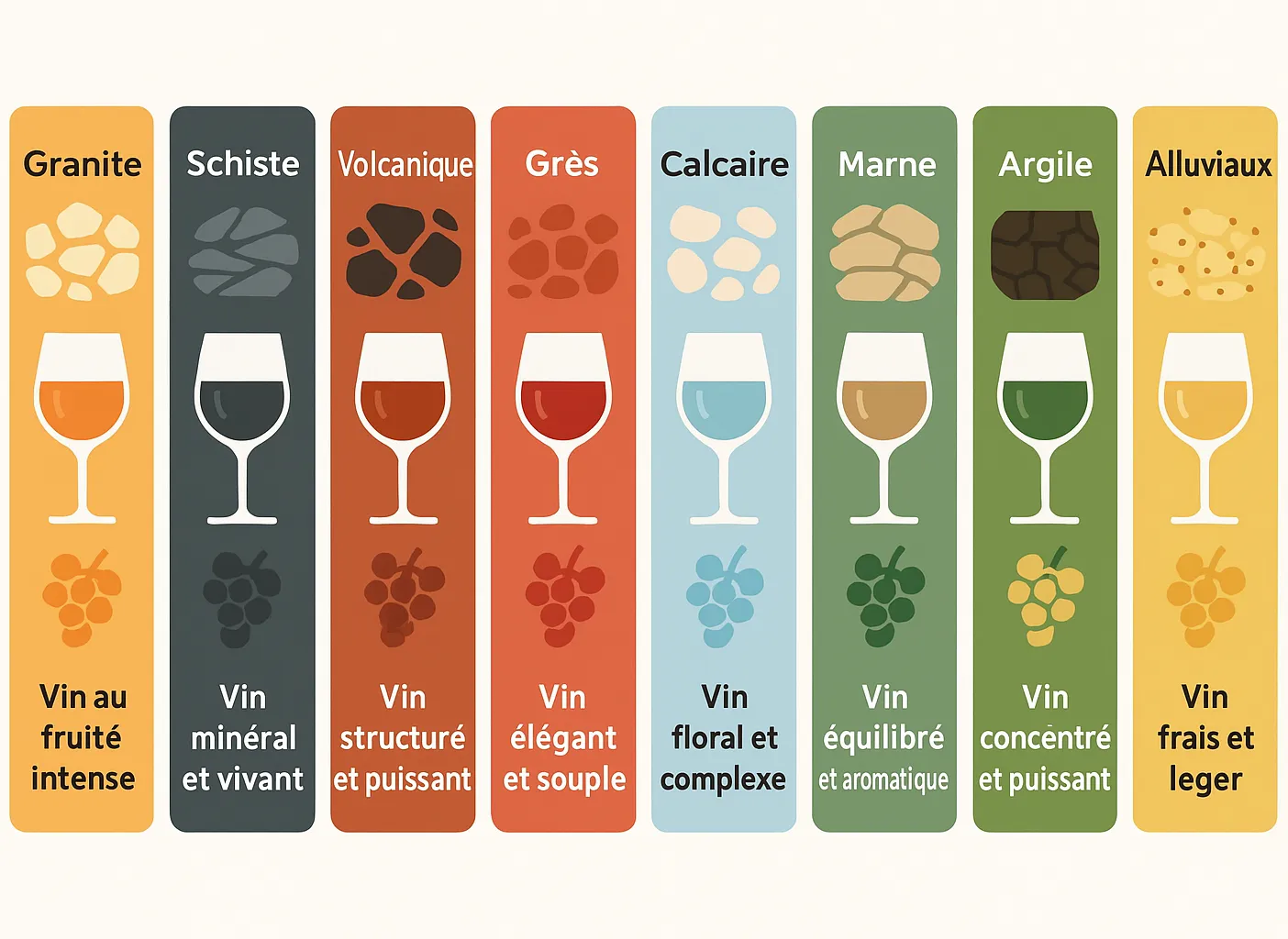

Les terroirs granitiques occupent les flancs des Vosges, sur le socle cristallin ancien. Le granite est une roche magmatique dure, fissurée, qui se désagrège en produisant un sable grossier appelé arène granitique. Ces sols très pierreux, à faible rétention d’eau, sont pauvres en argile et en humus. Leur fertilité dépend du degré d’altération du granite : plus il est décomposé (en sables et limons), plus des éléments minéraux deviennent disponibles pour la vigne. Chimiquement, ce sont des sols acides (riches en silice, pauvres en calcaire).

Les vignes plantées sur granit doivent souvent plonger profondément leurs racines dans les failles de la roche pour trouver l’eau, ce qui limite naturellement leur vigueur. Il en résulte des rendements modérés et une bonne maturité des raisins. Les vins issus de sols granitiques sont réputés pour leur finesse aromatique et leur expression florale/fruitée, avec beaucoup d’éclat dans leur jeunesse. La structure en bouche est généralement légère à moyenne, portée par une acidité vive et élégante. Ils s’apprécient souvent dans leur primeur pour leur expressivité, même si les meilleurs d’entre eux peuvent vieillir. À noter, la présence abondante de quartz (cristaux de silice) dans le granite contribuerait à apporter aux vins une touche de vivacité et d’acidité supplémentaire. Exemple : le Grand Cru Frankstein à Dambach-la-Ville, sur granit à deux micas, donne des Rieslings ciselés, intenses et très minéraux, qui illustrent bien l’élégance des terroirs granitiques.

Sols schisteux

Le schiste est une roche métamorphique feuilletée, provenant de l’argile comprimée et recristallisée au fil des ères géologiques. En Alsace, les affleurements schisteux sont assez rares : on les trouve surtout dans la région d’Andlau (Bas-Rhin) et vers Villé, où des schistes de l’ère primaire affleurent en bordure de Vosges. Ces sols schisteux sont généralement riches en éléments fertilisants (ce sont des argiles transformées), relativement profonds et bien drainés par les fissures du schiste. Ils emmagasinent aussi bien la chaleur du soleil.

Les vins issus de terroirs schisteux se caractérisent par une certaine puissance acide et une droiture en bouche, avec un côté nerveux et racé. Ils développent souvent une minéralité marquée (notes pierreuses, fumées) et gagnent en complexité avec le temps. En effet, on dit de ces vins qu’ils sont longs à s’épanouir : souvent fermés et austères dans leur jeunesse, ils nécessitent quelques années de garde pour révéler tout leur potentiel. Ce sont des vins de longévité. Exemple : le Grand Cru Kastelberg à Andlau (unique grand cru sur schistes noirs) produit des Rieslings très tendus, austères dans leurs premières années.

Sols volcaniques

Ces terroirs proviennent d’anciennes roches volcaniques du Permien (environ 300 millions d’années) qui se sont formées par consolidation de laves et cendres en milieu aquatique. On les appelle parfois terroirs volcano-sédimentaires, car la lave a souvent été mêlée à des dépôts. La roche volcanique alsacienne typique est un tuf basaltique compact, dur, sombre, qui se délite difficilement. Les sols issus de ces roches sont pierreux, riches en éléments ferreux, de couleur foncée. Ils retiennent très bien la chaleur du soleil, ce qui favorise la maturation des raisins, notamment dans les endroits frais. Ces parcelles sont souvent très pentues.

Les vins de terroir volcanique sont réputés pour leur caractère puissant et épicé. On y retrouve fréquemment des arômes fumés ou grillés (pierre à fusil, silex, fumée) qui traduisent le sol basaltique. La bouche est pleine, ample et bien charpentée, avec une solide structure acide qui assure une longue garde. Ces vins allient richesse et nervosité. Exemple : le Grand Cru Rangen à Thann, au sud de l’Alsace, est le seul grand cru sur sol 100 % volcanique (tuf de volcan sous-marin). Il produit des Rieslings et Pinot Gris d’une expression hors du commun : bouquet intensément fumé, notes d’agrumes confits et de pierre, bouche massive équilibrée par une forte acidité, ce qui en fait de véritables vins de garde parmi les plus prestigieux d’Alsace.

Sols gréseux (sables et grès)

Le grès vosgien est une roche sédimentaire composée de grains de quartz cimentés (par de la silice ou du calcaire selon les cas). Il s’agit du fameux « grès rose » des Vosges, formé au Trias. Géologiquement, les terroirs de grès sont proches des terroirs granitiques : ils sont acides, sablonneux, très filtrants, et peu riches en nutriments. Cependant, leur expression viticole est un peu différente en raison de la texture plus fine du sable et d’une moindre minéralisation. Les sols gréseux sont légers, souvent peu profonds, parfois recouverts de forêts (ils furent défrichés pour la vigne sur certains coteaux bien exposés).

Les vins sur grès présentent généralement une acidité particulièrement vive et persistante – on parle de colonne vertébrale acide plus longue. En revanche, le profil aromatique est souvent plus discret dans la jeunesse par rapport aux vins de granite ou de marne : les arômes fruités/floraux mettent plus de temps à s’exprimer, et le vin peut sembler austère ou neutre dans ses premières années. Après quelques années de bouteille, ces vins gagnent en complexité aromatique (notes florales, épices douces) et conservent une grande fraîcheur. En somme, les terroirs de grès produisent des vins taillés pour la garde, qui ont besoin de temps pour révéler leur élégance. Exemple : le Grand Cru Kirchberg de Barr (Bas-Rhin) est en partie gréseux : il donne des Rieslings très droits et tendus dans leur jeunesse, qui développent après 5 ans de belles notes d’herbes sèches et d’agrumes confits, tout en fraîcheur structurante.

Sols calcaires

Les terroirs calcaires d’Alsace proviennent de roches sédimentaires d’origine marine (mers du Trias, Jurassique…) remontant à l’ère secondaire. Ces roches calcaires, en se fragmentant, donnent des sols très caillouteux mais avec une fraction fine argileuse parfois non négligeable. Chimiquement, ce sont des sols basiques (alcalins, riches en carbonates de calcium) qui tamponnent l’acidité. Ils ont généralement une bonne capacité de rétention d’eau dans les zones argileuses, tout en restant drainants grâce aux cailloux.

Les vins de terroir calcaire ont presque toujours une structure acide solide et large – paradoxalement, malgré le pH basique du sol, la vigne exalte dans le vin une acidité généreuse et tendue, gage de longévité. Ces vins se distinguent par leur matière ample en bouche, avec du corps et de la puissance, mais aussi un côté austère dans la jeunesse. En effet, les blancs sur calcaire sont souvent fermés aromatiquement quand ils sont jeunes, se montrant réservés, presque stricts. Par ailleurs, les terrains calcaires ont la réputation de produire des vins à la texture plus moelleuse et généreuse une fois assagis, peut-être en raison d’un pH moins vif et d’un apport nutritif favorable à une bonne maturité. Exemple : sur le Grand Cru Osterberg à Ribeauvillé (calcaire du Muschelkalk), le Riesling donne un vin très droit et serré jeune et s’assouplie avec le temps

Sols marno-calcaires (argilo-calcaires)

Beaucoup de coteaux alsaciens sont formés de marnes (argiles calcaires) mêlées de cailloutis calcaires. Par érosion et éboulement depuis les falaises, ces éléments forment des couches épaisses de dépôts dits marno-calcaires ou conglomérats. La roche mère y évolue lentement et de manière peu visible, constituant des sols profonds, lourds, à forte proportion d’argile et de calcaire fragmenté. Ces sols argilo-calcaires ont une grande capacité de rétention d’eau (grâce à l’argile) tout en restant suffisamment drainants (grâce aux graviers calcaires) : un équilibre idéal pour la vigne, qui y trouve à la fois de la fraîcheur en été et un stress hydrique modéré.

Les vins issus de marno-calcaires allient en théorie le meilleur des deux composantes : la puissance et le gras apportés par la marne, soutenus par la belle acidité longue conférée par le calcaire. Jeunes, ces vins sont souvent généreux, amples et longs en bouche, avec du volume et une palette aromatique riche (fruits mûrs, épices, parfois une touche fumée). Ils vieillissent admirablement bien, gagnant en minéralité (notes de pierre, de pétrole pour le Riesling) et en complexité au fil des décennies. Plus la proportion de calcaire dans le sol est grande par rapport à l’argile, plus le vin développera de finesse et de tension en vieillissant. À l’inverse, un marno-calcaire très argileux donnera un vin plus opulent et aromatique dans sa jeunesse. Ce type de terroir équilibré convient particulièrement aux cépages riches comme le Pinot Gris ou le Gewurztraminer, qui acquièrent là structure et capacité de garde. Exemple : le Grand Cru Hengst à Wintzenheim, terroir marno-calcaire lourd, donne des Gewurztraminers épicés, très puissants et alcoolisés dans leur jeunesse, mais qui après 15 ans se transforment en vins complexes d’une grande élégance, aux notes de truffe et de fruits confits.

Sols mixtes marno-gréseux, marno-calcaires-gréseux, etc.

Dans les collines sous-vosgiennes, de nombreux terroirs présentent un mélange de plusieurs roches. Les combinaisons les plus fréquentes associent des éléments marneux (argile) avec des éléments gréseux (sable) et/ou calcaires. Ces sols composites proviennent souvent d’éboulis tertiaires variés. Par exemple, un terroir marno-gréseux est la variante « grès » du marno-calcaire : on a des galets de grès au lieu de calcaire dans la matrice argileuse. Ce mélange donne un sol à double effet : la marne apporte de la puissance et du corps au vin, tandis que le grès allège la structure et apporte une vive acidité. Les vins issus de marno-gréseux se révèlent souvent plus généreux que sur grès pur (moins austères) et avec des arômes plus complexes que sur marne pure. On obtient un compromis intéressant entre richesse et finesse.

Il existe aussi des terroirs marno-calcaro-gréseux mêlant argile, calcaire et grès dans le sol. Ces terrains profonds et très riches en minéraux combinent les effets des trois composantes : la vigueur et la structure données par la marne, équilibrées par l’action allégeante du calcaire et du grès. Toutefois, l’harmonie du vin peut demander du temps : ces vins mettent souvent plus longtemps à fondre leurs composantes antagonistes et à trouver leur équilibre. Enfin, citons les rares terroirs calcaro-gréseux (quartz cimenté par du calcaire) : la roche y est très dure et s’altère peu, produisant un sol extrêmement caillouteux et pauvre. Les vins de calcaro-gréseux sont décrits comme très tendus, droit sur l’acide, avec des expressions florales intenses. Leur minéralité est marquée, presque tranchante, et ils nécessitent souvent plusieurs années de garde pour s’assouplir.

Sols argileux et marneux lourds (argilo-marneux)

Certains secteurs du vignoble (souvent en bas de pente ou sur des replats) possèdent des sols presque exclusivement argileux ou marneux, sans beaucoup de pierres. L’argile pure forme des roches tendres mais compactes, donnant des sols lourds, collants et gras lorsqu’ils sont humides. Ces sols argilo-marneux ont une fertilité chimique élevée, car l’argile retient fortement les cations nutritifs (potassium, magnésium, etc.) et les met à disposition des racines. En contrepartie, ils peuvent souffrir d’engorgement d’eau (drainage plus lent) et refroidissent vite en profondeur. La vigne y pousse vigoureusement mais peut peiner à mûrir parfaitement si le sol est trop riche et humide.

Les vins issus de sols argileux lourds se distinguent par une structure robuste et une grande matière en bouche. Ce sont souvent des vins très puissants, qui demandent du temps pour s’ouvrir. Jeunes, ils peuvent paraître un peu rustiques ou durs, avec une amertume ou même une légère astringence inhabituelle pour des vins blancs. Cette sensation de tannin provient de la forte extraction de matière dans le raisin quand la vigne pousse sur argile (pellicules plus épaisses, richesse polyphénolique). Après quelques années de garde, ces vins gagnent en fondu et peuvent développer d’opulents arômes tertiaires (miel, fruits secs, épices). Les terroirs argileux conviennent bien aux cépages alsaciens les plus aromatiques et opulents : le Gewurztraminer notamment s’y plaît, donnant des vins très corsés, et le Pinot Gris peut y acquérir une texture riche presque liquoreuse en vendanges tardives.

Sols colluviaux et de piémont

En bas de coteaux et à l’embouchure des vallées vosgiennes, on trouve des cônes de déjection et dépôts de pied de pente appelés colluvions. Ce sont des matériaux arrachés aux pentes par l’érosion (éboulis de versant, graviers, limons) et accumulés à l’époque quaternaire. La composition minéralogique de ces colluvions dépend directement des roches présentes en amont : elle peut donc énormément varier d’un endroit à l’autre. Par exemple, un cône de déjection issu d’une vallée granitique sera principalement sablo-graveleux acide, tandis qu’un autre issu d’une vallée marneuse sera limoneux et calcaire. La fertilité et la capacité de rétention d’eau de ces sols dépendent de cette composition.

Les vins issus de colluvions n’ont pas de profil uniforme du fait de cette variabilité. Sur des colluvions légères (cailloutis siliceux par ex.), on obtiendra des vins plutôt vifs, aromatiques et à boire dans leur jeunesse. Sur des colluvions argileuses lourdes, les vins pourront être plus puissants et de garde. De manière générale, les terroirs de piémont offrent des vins de style intermédiaire entre ceux de la montagne et de la plaine.

Sols alluviaux de plaine

La plaine d’Alsace, entre la route des vins et le Rhin, comporte des terrasses alluviales déposées par les cours d’eau depuis des millénaires. Ces sols alluviaux sont constitués de sables, limons, graviers et galets arrondis, apportés puis triés par les rivières. Les matériaux sont roulés (surface lissée) et classés par taille : les galets et graviers forment des couches très drainantes, tandis que les limons forment des couches plus fines retenant mieux l’eau. Suivant l’histoire des cours d’eau, la proportion de galets, de sable ou de limon varie d’une zone à l’autre. Globalement, ce sont des sols légers, chauds et filtrants, souvent pauvres en nutriments. Ils se réchauffent vite au printemps, ce qui en fait des terroirs précoces pour la vigne.

Les vins issus d’alluvions sont généralement marqués par la fraîcheur et la minéralité. Ces terroirs donnent des vins aux arômes souvent floraux et fruités intenses, avec des notes parfois légèrement muscatées ou épicées, et une bouche souple, désaltérante. Grâce aux sols profonds et drainants, la vigne y développe un système racinaire étalé qui peut donner des rendements relativement élevés – d’où des vins souvent plaisants à boire jeunes, moins concentrés que sur coteau. En effet, on recommande de profiter de la franchise aromatique de ces vins dans leur prime jeunesse, avant que l’acidité ne décline. Exemple : les Rieslings de plaine (dénomination communale Klevner de Heiligenstein ou Riesling de Scherwiller par ex.) sont réputés pour leur bouquet expressif et leur souplesse, à déguster dans les 3 à 5 ans. À l’inverse, sur certaines terrasses plus caillouteuses et pauvres, on peut obtenir des vins blancs très minéraux, ciselés, rappelant la tension des terroirs de montagne. Scherwiller est un cas emblématique de terroir alluvial graveleux produisant un Riesling sec de belle minéralité – nous en reparlerons plus loin.

Sols de loess (limons éoliens)

Le loess est un autre sol de plaine très présent en Alsace. Il s’agit d’un dépôt de sédiments fins (limons) apportés par le vent lors des glaciations du quaternaire. Ce limon jaunâtre, très homogène, s’est accumulé en couches parfois épaisses de plusieurs mètres, surtout dans le centre et le nord de l’Alsace. Le loess pur est meuble et d’une fertilité élevée (riche en calcaire fin, en argile et en minéraux lessivés). Avec le temps, le loess se transforme en lehm plus argileux par lessivage. Les sols de loess sont profonds, faciles à travailler, et retiennent modérément l’eau. Ils recouvrent parfois d’autres terroirs en formant un manteau limoneux uniforme.

Les vins sur loess présentent généralement un profil aromatique charmeur et délicat. Ce sont souvent des vins assez doux au palais, avec une acidité modérée et une belle rondeur. On y retrouve des arômes floraux (tilleul, aubépine) et de fruits à chair blanche. Leur minéralité est moins marquée que sur galets ou roches dures, mais ils gardent une certaine fraîcheur. Ces vins sont à apprécier plutôt dans leur jeunesse également, pour profiter de leur fruité pur. Beaucoup de Muscat d’Alsace, de Pinot Blanc ou de Sylvaner proviennent de parcelles loessiques, donnant des vins légers, conviviaux et faciles à boire. Bien entendu, si le loess n’est qu’un recouvrement sur un sous-sol calcaire, le vin pourra allier la finesse du loess et la structure du calcaire sous-jacent. En somme, le loess apporte une texture soyeuse et un côté accessible aux vins, sans lourdeur.

| Type de sol | Caractéristiques (sol) | Impact typique sur le vin |

|---|---|---|

| Sol granitique (arène) | Sable grossier acide, très drainant, pauvre. | Vins expressifs, vifs, légers, à boire jeunes. |

| Sol schisteux | Roche feuilletée, riche en minéraux, retient chaleur. | Vins racés, frais, fermés jeunes, longs à s’ouvrir. |

| Sol volcanique | Pierres sombres, retiennent la chaleur, difficiles à altérer. | Vins fumés, amples, très structurés, de longue garde. |

| Sol gréseux (sable/grès) | Sable de quartz dur, acide, très filtrant. | Vins à forte acidité, arômes discrets jeunes, garde nécessaire. |

| Sol calcaire | Cailloutis basique, sol pierreux alcalin. | Vins à acidité large, corps massif, fermés jeunes puis citronnés. |

| Sol marno-calcaire | Argile + calcaire, sol lourd et fertile en eau. | Vins puissants, longs en bouche, qui minéralisent en vieillissant. |

| Sol argileux lourd | Argile pure, sol gras, très fertile en minéraux. | Vins très riches, structurés, parfois amers/tanniques jeunes. |

| Sol alluvial (galets) | Galets, graviers, sables en plaine, très drainant. | Vins minéraux, floraux, frais, à boire dans leur jeunesse. |

| Sol loessique (limon) | Limon éolien fin, fertile, profond, calcaire. | Vins souples, aromatiques, peu acides, à déguster jeunes. |

En définitive, l’Alsace bénéficie d’un patrimoine géologique incroyablement divers qui, associé à la variété des cépages et des micro-climats, se traduit par un éventail de vins d’une richesse inouïe. La notion de terroir prend ici tout son sens : chaque type de sol apporte sa touche – acidité vibrante du granite, opulence de l’argile, finesse du calcaire, fruité des alluvions, etc. La diversité des sols du vignoble alsacien est telle qu’il y en a pour tous les goûts : du vin le plus léger et floral au plus puissant et épicé, le terroir alsacien est une source d’inspiration infinie pour qui sait le lire dans le verre. Chaque bouteille devient alors l’expression d’un lieu précis, d’une parcelle de terre, prolongeant dans le vin la voix singulière du sol dont il est issu.

Comment la profondeur de sol modifie-t-elle l’acidité du vin ?

Un sol mince (Rittersberg) impose un stress hydrique rapide, la plante ralentit sa photosynthèse et concentre les acides. Un sol profond et frais (loess ou marno-calcaire) amortit ce stress, l’acidité reste haute mais mieux intégrée, avec plus de chair autour de la structure.

Le sol suffit-il à prédire le potentiel de garde d’un vin alsacien ?

Pas entièrement : cépage, millésime et pratiques viticoles comptent aussi. Néanmoins, on observe que les vins issus de calcaires, schistes ou tectites volcaniques vieillissent volontiers 10-20 ans, tandis que ceux nés sur alluvions ou loess donnent souvent leur meilleur visage dans la première décennie.

Le sol influence-t-il la couleur finale des vins d’Alsace ?

Indirectement, oui. Sur argiles lourdes et marnes, les pellicules de raisin s’épaississent, pressurage et macération libèrent plus de composés phénoliques, donnant parfois des blancs plus dorés ou des rosés plus intenses. Sur granites et grès filtrants, les jus restent souvent plus pâles et cristallins.

Les changements climatiques modifient-ils l’impact des sols sur la vigne ?

Oui. Avec des étés plus chauds et secs, les sols profonds et argileux deviennent précieux pour leur réserve en eau, alors que granites et grès filtrants peuvent accentuer le stress hydrique. Certains domaines replantent donc des cépages tardifs (Riesling, Sylvaner) sur coteaux légers et réservent les argiles aux Pinots Noirs plus précoces.

Sources et compléments :