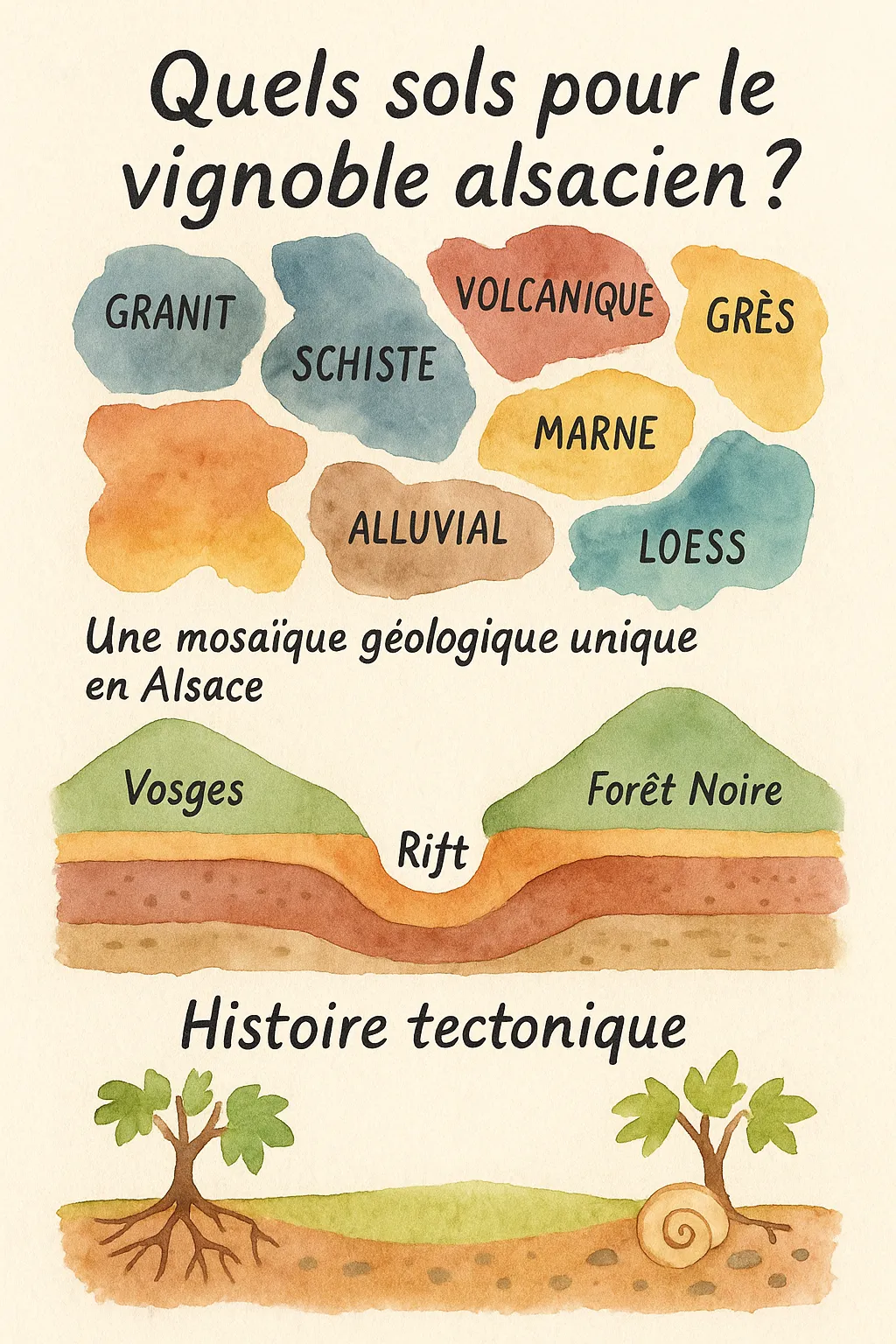

Welcher Boden für den elsässischen Weinberg? Das elsässische Weinbaugebiet ruht auf einem unvergleichlichen Bodenmosaik. Die elsässische Geologie ist von seltener Komplexität: Man findet dort ein Patchwork von Gesteinen, das von Granit bis Kalkstein reicht, über Ton, Schiefer oder Sandstein. Diese große Vielfalt – auf einem Weinbaugebiet von etwa 15.500 ha – schafft einen günstigen Boden für die „Entfaltung zahlreicher Rebsorten und verleiht den Weinen des Elsass eine zusätzliche Seele“, die sowohl einzigartig als auch komplex ist.

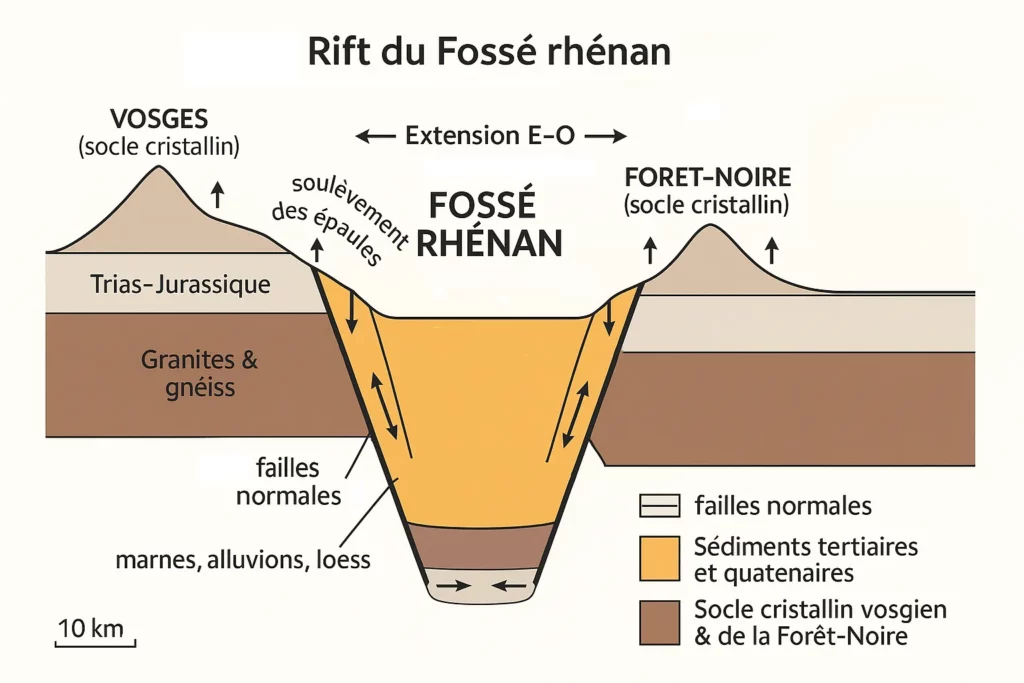

Diese außergewöhnliche Vielfalt erklärt sich durch eine bewegte tektonische Geschichte. Vor Millionen von Jahren senkte sich die Erdkruste ab und bildete den Rheingraben (Rift) zwischen Vogesen und Schwarzwald. Mehrfache Einstürze und Verwerfungen haben den Untergrund in eine Vielzahl von Blöcken fragmentiert und dabei fast alle geologischen Schichten vom Primär bis zum Quartär freigelegt. So grenzt der kristalline Vogesen-Sockel (Granite, Gneise, Schiefer) an verschiedene Sedimentablagerungen (Kalksteine, Mergel, Sandsteine, Konglomerate) in den Vogesen-Vorbergen, während die elsässische Ebene mit Mergeln, fluvialen Ablagerungen und glazialem Löss bedeckt ist. Vier große Bruchfelder (Saverne, Ribeauvillé, Rouffach-Guebwiller und Thann) unterteilen das Weinbaugebiet weiterhin in geologische Unterregionen.

Darüber hinaus beeinflusst die Bodenbeschaffenheit die Rebe direkt: Sie bestimmt die Tiefe des Wurzelgeflechts und den Zugang der Pflanze zu Wasser und Nährstoffen. Zum Beispiel leitet ein leichter, sandiger, sehr poröser Boden Wasser schnell ab (vermeidet überschüssige Feuchtigkeit), während ein lehmiger Boden dazu neigt, Wasser zu speichern und länger frisch zu bleiben. Kalkstein wiederum liefert essentielle Mineralien für die Rebe. Diese Bodenunterschiede spiegeln sich letztendlich in der Traube und somit im Wein wider: Sie beeinflussen die Reife, die Wuchskraft der Rebe und tragen zur aromatischen und strukturellen Persönlichkeit des produzierten Weins bei. Es ist nicht einfach, die genaue Rolle des Bodens zu isolieren, da es so viele Faktoren gibt (Klima, Rebsorte, Weinbau…), aber es gibt klare Korrelationen zwischen bestimmten Bodentypen und dem erzielten Weinstil. Welche sind also die wichtigsten Bodentypen des elsässischen Weinbaugebiets, und was tragen sie zu den Weinen bei? Schauen wir uns das im Detail an.

Die wichtigsten Bodentypen des elsässischen Weinbaugebiets

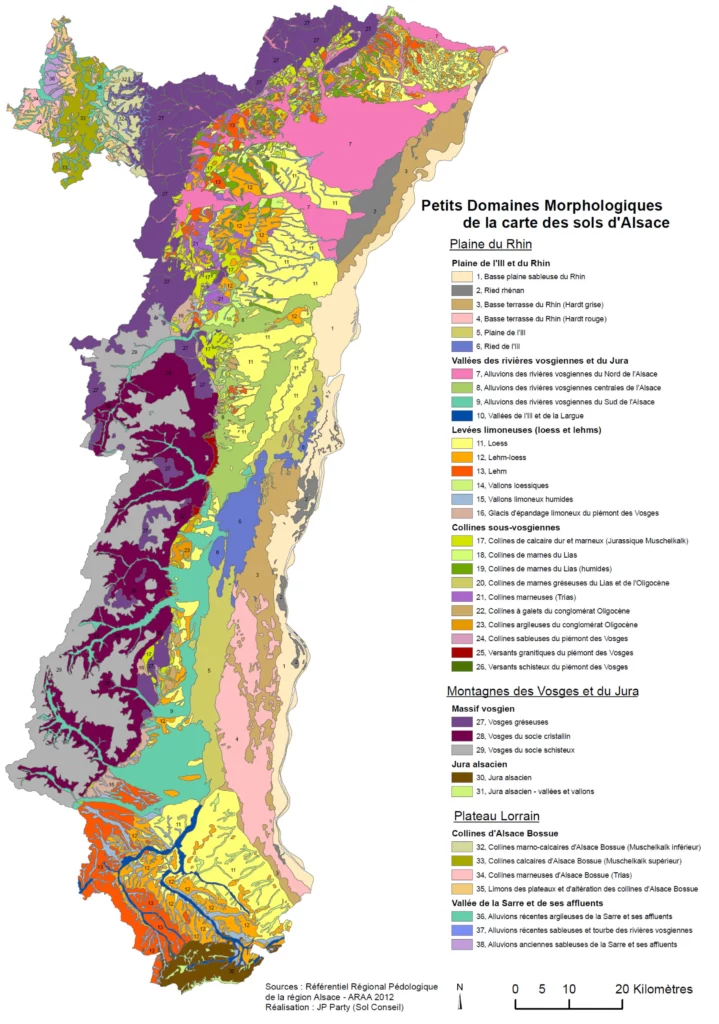

Dank geologischer Studien (insbesondere denen von Claude Sittler) werden im Elsass nicht weniger als 13 Kategorien von Weinböden unterschieden. Jeder besitzt spezifische physikalische und chemische Eigenschaften, die den Weinstil beeinflussen. Man kann sie in drei große morphologische Gruppen einteilen: die Böden des Vogesen-Gebirges (harte Primärgesteine, dünne Böden), die Böden der Vogesen-Vorberge (verschiedene Sekundär- und Tertiärablagerungen) und die Böden der Ebene (rezente Quartärablagerungen). Hier ist ein Überblick über die wichtigsten elsässischen Terroir-Typen und ihre Auswirkungen auf Rebe und Wein:

Fokus auf unsere emblematischen elsässischen Terroirs: Scherwiller, Rittersberg, Ortenberg

Um den Einfluss der elsässischen Böden auf den Wein konkret zu veranschaulichen, betrachten wir drei Terroirs rund um die Gemeinde Scherwiller (Zentral-Elsass, Bas-Rhin). Im Umkreis von wenigen Kilometern findet man dort einerseits den Schwemmkegel von Scherwiller in der Ebene und andererseits zwei benachbarte granitische Hänge: den Rittersberg und den Ortenberg, am Fuße der Ortenbourg-Burg. Diese drei Orte, die insbesondere von unserem Weingut bewirtschaftet werden, zeigen, wie sehr unterschiedliche Böden (Schwemmkies vs. Granit) Weine mit unterschiedlichem Profil hervorbringen, selbst bei identischer Rebsorte (oft Riesling auf diesen Terroirs).

Scherwiller: Giessen-Schwemmland

Scherwiller ist ein Weinort, der auf dem Schwemmkegel des Flusses Giessen, an der Mündung des Sainte-Marie-aux-Mines-Tals, erbaut wurde. Sein Weinbaugebiet ist als Appellation Communale Scherwiller klassifiziert (eine der wenigen geografischen Bezeichnungen im Elsass), die ausschließlich dem Riesling vorbehalten ist. Der Boden dort besteht aus „sehr steinigen quartären Schwemmlandablagerungen: viel siliziumhaltiger Kies und Geröll, vermischt mit Sand und etwas Lehm. Dieser leichte, filternde, warme und trockene Boden gilt als sehr frühreif: Die Reben treiben im Frühling schnell aus und die Trauben erreichen ausgezeichnete Reifegrade. Außerdem ist der Ton- und Kalkgehalt gering, was Weine mit Eleganz begünstigt“.

Der Riesling Scherwiller ist bekannt für seine Mineralität und seine feine Fruchtigkeit. Dank dieser sandig-lehmigen Kiese drückt er eine einzigartige Mineralität und eine Komplexität aus, die typisch für diese Appellation ist. In der Nase entdeckt man oft ein sehr verführerisches Muskat-Aroma (Kernobst, frische Trauben), mit Nuancen von Zitrusfrüchten und weißen Blüten. Im Gaumen zeigt sich der Wein knackig und frisch, mit einer gut integrierten Säure und einem zart zitronigen Abgang. Es ist ein trockener, eleganter Riesling, der ein Gleichgewicht zwischen aromatischer Finesse und Frische bietet. Er passt hervorragend zu Meeresfrüchten, gegrilltem Fisch oder elsässischen Spezialitäten (Sauerkraut) durch seine durstlöschende Seite. Dieser Wein sollte innerhalb von 3 bis 5 Jahren genossen werden, um seine aromatische Explosion zu erleben.

Der Rittersberg: ein außergewöhnlicher Granithang

Der Rittersberg (wörtlich „Ritterberg“) ist ein Flurname, der sich an den Hängen südwestlich von Scherwiller, in Richtung Vogesen, befindet und von den Ruinen der Ortenbourg-Burg dominiert wird. Es handelt sich um einen Granithang, der als spezifischer Flurname klassifiziert ist und seit langem für die Qualität seiner Weine bekannt ist. Der Boden des Rittersbergs stammt von einem sehr alten Zweiglimmergranit, der tief verwittert ist und sandigen Granitgrus gebildet hat. Besonderheit: Die Bodenschicht ist stellenweise sehr dünn – das Gestein tritt schnell zutage. Diese geringe Bodentiefe führt dazu, dass die Rebe ihre Wurzeln tief in die Gesteinsrisse treiben muss und im Sommer natürlich unter Wasserstress leidet (trockener Boden). Die Rebe „isst wenig“ auf diesem kargen Boden und bringt kleine, konzentrierte Trauben hervor.

Der Rittersberg bringt Weine mit intensiver Mineralität hervor, oft geprägt von einer Salzigkeit im Abgang (leichter Salzgeschmack, der die Verkostung belebt). Die Königssorte auf diesem Boden ist der Riesling: Er entwickelt dort feine Aromen von Akazie, Linde, mit distinguierten mineralischen Noten. Im Gaumen ist der Riesling vom Rittersberg vollmundig, gut strukturiert, mit einer schönen Textur und einer bemerkenswerten Nachhaltigkeit. Man spürt eine lebendige, reife Säure, die den Abgang weit trägt. Es sind Weine, die für die Gastronomie und Lagerung gemacht sind: Da die Struktur solide ist, verfeinern sie sich nach einigen Jahren in der Flasche noch weiter. Der Rittersberg produziert auch ausgezeichnete Spätburgunder (Rotweine) mit feinen Tanninen und strahlender Fruchtigkeit, sowie Grauburgunder und Gewürztraminer von schöner Spannung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Granithang aristokratische Weine hervorbringt, die sowohl kraftvoll als auch elegant sind und zu den begehrtesten im Bas-Rhin gehören.

Der Ortenberg: tiefer Granit

In der Nähe des Rittersbergs befindet sich ein weiterer Flurname von großem Ruf: der Ortenberg. Es handelt sich ebenfalls um ein granitisches Terroir, das sich an einem benachbarten Hang befindet (eher nach Osten ausgerichtet), aber einen wesentlichen Unterschied aufweist: Hier ist der Granit von einer tieferen Bodenschicht bedeckt, die reicher an feinem Sand und Lehm ist. Mit anderen Worten, der Ortenberg ist ein etwas stärker verwitterter und aufgefüllter Granit: Das Muttergestein ist in der Tiefe zerbrochen und bildet Granitgeröll, das mit grobem Sand über mehrere Dutzend Zentimeter vermischt ist. Dieser Boden speichert Wasser etwas besser als der Rittersberg und bietet eine leichtere Wurzelbildung. Die Rebe leidet dort weniger unter Trockenheit, was sich in einer regelmäßigeren Reife und leicht höheren Erträgen niederschlägt.

Die Weine des Ortenbergs zeichnen sich durch Aromen von großer Fruchtintensität aus. Dieses granitische Terroir „mit tieferem Untergrund“ bringt Weine mit intensiven Fruchtaromen (reife Früchte, exotische Früchte) hervor, wobei eine mineralische Struktur erhalten bleibt. Die Hauptrebsorte an diesem Hang ist der Grauburgunder: Er erhält dort eine reiche aromatische Palette (gut reife gelbe Früchte, rauchige Note, süße Gewürze) und einen runden, großzügigen Gaumen mit schöner Länge. Wir heben den Grauburgunder Ortenberg als einen Wein von großer Eleganz hervor, einen wahren Ausdruck des Granits, mit komplexen Raucharomen und einem anhaltenden Abgang. Im Gaumen findet man eine genussvolle Fülle, die durch eine ausgeprägte Mineralität ausgeglichen wird, die Frische verleiht. Dieser Wein passt hervorragend zu raffinierten Gerichten wie Gänseleber oder geschmortem hellem Fleisch. Der auf dem Ortenberg angebaute Riesling entwickelt ebenfalls einen exotischeren Fruchtcharakter als am Rittersberg, mit etwas weniger beißender Säure, was ihn früher zugänglich macht. Man kann also sagen, dass der Ortenberg die großzügige und aromatische Seite des Granits bietet, während der Rittersberg die strenge und mineralische Seite darstellt – zwei komplementäre Facetten des Terroirs von Scherwiller.

Granitböden (und Gneisböden)

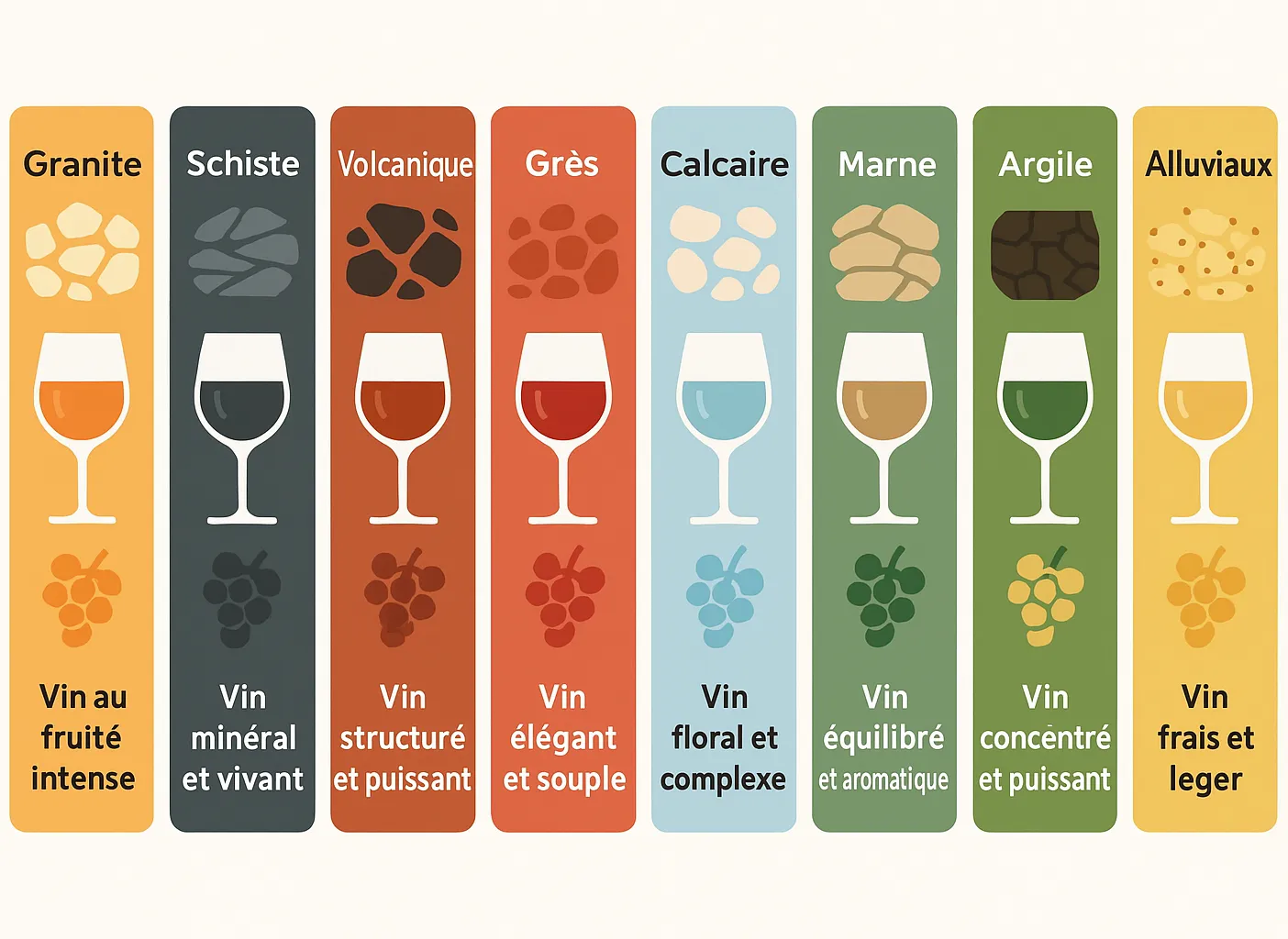

Die Granit-Terroirs nehmen die Flanken der Vogesen ein, auf dem alten kristallinen Sockel. Granit ist ein hartes, rissiges magmatisches Gestein, das sich zersetzt und einen groben Sand namens Granitgrus bildet. Diese sehr steinigen Böden mit geringer Wasserspeicherkapazität sind arm an Ton und Humus. Ihre Fruchtbarkeit hängt vom Grad der Granitverwitterung ab: Je stärker er zersetzt ist (in Sand und Lehm), desto mehr Mineralien werden für die Rebe verfügbar. Chemisch gesehen sind es saure Böden (reich an Siliziumdioxid, arm an Kalkstein).

Die auf Granit gepflanzten Reben müssen ihre Wurzeln oft tief in die Gesteinsrisse treiben, um Wasser zu finden, was ihre Wuchskraft natürlich begrenzt. Dies führt zu moderaten Erträgen und einer guten Reife der Trauben. Die Weine aus Granitböden sind bekannt für ihre aromatische Finesse und ihren floralen/fruchtigen Ausdruck, mit viel „Glanz in ihrer Jugend. Die Struktur im Gaumen ist in der Regel leicht bis mittel, getragen von einer lebendigen und eleganten Säure. Sie werden oft in ihrer Jugend für ihre Expressivität geschätzt, auch wenn die besten von ihnen altern können. Es ist zu beachten, dass die reichliche Präsenz von Quarz (Siliziumkristallen) im Granit dazu beitragen würde, den Weinen eine zusätzliche Note von Lebendigkeit und Säure zu verleihen. Beispiel: Der Grand Cru Frankstein in Dambach-la-Ville, auf Zweiglimmergranit, ergibt präzise, intensive und sehr mineralische Rieslinge, die die Eleganz der Granit-Terroirs gut veranschaulichen“.

Schieferböden

Schiefer ist ein geschichtetes metamorphes Gestein, das aus komprimiertem und im Laufe der geologischen Zeitalter rekristallisiertem Ton entsteht. Im Elsass sind Schieferaufschlüsse eher selten: Man findet sie hauptsächlich in der Region Andlau (Bas-Rhin) und bei Villé, wo Schiefer aus dem Primärzeitalter am Rande der Vogesen zutage treten. Diese Schieferböden sind im Allgemeinen reich an Nährstoffen (es handelt sich um umgewandelte Tone), relativ tief und durch die Schieferrisse gut entwässert. Sie speichern auch die Sonnenwärme gut.

Die Weine aus Schiefer-Terroirs zeichnen sich durch eine gewisse Säurekraft und eine Geradlinigkeit im Gaumen aus, mit einer nervösen und rassigen Seite. Sie entwickeln oft eine ausgeprägte Mineralität (steinige, rauchige Noten) und gewinnen mit der Zeit an Komplexität. Tatsächlich sagt man von diesen Weinen, dass sie lange brauchen, um sich zu entfalten: Oft verschlossen und streng in ihrer Jugend, benötigen sie einige Jahre Lagerung, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Es sind Weine mit Langlebigkeit. Beispiel: Der Grand Cru Kastelberg in Andlau (einziger Grand Cru auf schwarzem Schiefer) produziert sehr straffe, in ihren ersten Jahren strenge Rieslinge.

Vulkanböden

Diese Terroirs stammen von alten vulkanischen Gesteinen aus dem Perm (etwa 300 Millionen Jahre alt), die sich durch die Verfestigung von Lava und Asche in aquatischer Umgebung gebildet haben. Man nennt sie manchmal vulkanisch-sedimentäre Terroirs, da die Lava oft mit Ablagerungen vermischt war. Das typische elsässische Vulkangestein ist ein kompakter, harter, dunkler Basalttuff, der sich schwer zersetzt. Die aus diesen Gesteinen entstandenen Böden sind steinig, reich an Eisenverbindungen und dunkel gefärbt. Sie speichern die Sonnenwärme sehr gut, was die Reifung der Trauben begünstigt, insbesondere an kühlen Standorten. Diese Parzellen sind oft sehr steil.

Die Weine vulkanischen Terroirs sind bekannt für ihren kraftvollen und würzigen Charakter. Man findet dort häufig rauchige oder geröstete Aromen (Feuerstein, Silex, Rauch), die den Basaltboden widerspiegeln. Der Gaumen ist voll, reichhaltig und gut strukturiert, mit einer soliden Säurestruktur, die eine lange Lagerung gewährleistet. Diese Weine vereinen Reichtum und Nervosität. Beispiel: Der Grand Cru Rangen in Thann, im Süden des Elsass, ist der einzige Grand Cru auf 100 % vulkanischem Boden (Tuffstein eines Unterwasservulkans). Er produziert Rieslinge und Grauburgunder von außergewöhnlichem Ausdruck: intensiv rauchiges Bouquet, Noten von kandierten Zitrusfrüchten und Stein, massiver Gaumen, ausgeglichen durch eine starke Säure, was sie zu wahren Lagerweinen unter den prestigeträchtigsten des Elsass macht.

Sandsteinböden (Sande und Sandstein)

Der Vogesen-Sandstein ist ein Sedimentgestein, das aus zementierten Quarzkörnern besteht (je nach Fall durch Kieselsäure oder Kalkstein). Es handelt sich um den berühmten „rosa Sandstein“ der Vogesen, der im Trias gebildet wurde. Geologisch gesehen sind die Sandstein-Terroirs den Granit-Terroirs ähnlich: Sie sind sauer, sandig, sehr filternd und nährstoffarm. Ihre Weinbau-Expression ist jedoch etwas anders aufgrund der feineren Sandtextur und einer geringeren Mineralisierung. Sandsteinböden sind leicht, oft flach, manchmal von Wäldern bedeckt (sie wurden an einigen gut exponierten Hängen für den Weinbau gerodet).

Die Weine auf Sandstein weisen im Allgemeinen eine besonders lebendige und anhaltende Säure auf – man spricht von einem längeren Säurerückgrat. Das Aromaprofil ist in der Jugend oft diskreter im Vergleich zu Granit- oder Mergelweinen: Fruchtige/florale Aromen brauchen länger, um sich zu entfalten, und der Wein kann in seinen ersten Jahren streng oder neutral wirken. Nach einigen Jahren in der Flasche gewinnen diese Weine an aromatischer Komplexität (Blumennoten, süße Gewürze) und bewahren eine große Frische. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sandstein-Terroirs Weine hervorbringen, die für die Lagerung gemacht sind und Zeit brauchen, um ihre Eleganz zu offenbaren. Beispiel: Der Grand Cru Kirchberg de Barr (Bas-Rhin) ist teilweise sandsteinhaltig: Er liefert in seiner Jugend sehr geradlinige und straffe Rieslinge, die nach 5 Jahren schöne Noten von trockenen Kräutern und kandierten Zitrusfrüchten entwickeln, bei gleichzeitig strukturgebender Frische.

Kalkböden

Die Kalk-Terroirs des Elsass stammen von Sedimentgesteinen marinen Ursprungs (Meere des Trias, Jura…), die aus dem Erdmittelalter stammen. Diese Kalkgesteine bilden beim Zerfall sehr steinige Böden, die jedoch manchmal einen nicht unerheblichen feinen Lehmanteil aufweisen. Chemisch gesehen sind es basische Böden (alkalisch, reich an Kalziumkarbonaten), die die Säure puffern. Sie haben in den lehmigen Bereichen im Allgemeinen eine gute Wasserspeicherfähigkeit, bleiben aber dank der Steine durchlässig.

Die Weine aus Kalk-Terroir haben fast immer eine solide und breite Säurestruktur – paradoxerweise, trotz des basischen pH-Wertes des Bodens, entfaltet die Rebe im Wein eine großzügige und straffe Säure, die Langlebigkeit garantiert. Diese Weine zeichnen sich durch ihre volle Textur im Mund aus, mit Körper und Kraft, aber auch einer strengen Seite in der Jugend. Tatsächlich sind Weißweine auf Kalk oft aromatisch verschlossen, wenn sie jung sind, und zeigen sich zurückhaltend, fast streng. Darüber hinaus haben Kalkböden den Ruf, Weine mit einer weicheren und großzügigeren Textur zu erzeugen, sobald sie sich beruhigt haben, vielleicht aufgrund eines weniger lebhaften pH-Wertes und einer Nährstoffzufuhr, die eine gute Reife fördert. Beispiel: Auf dem Grand Cru Osterberg in Ribeauvillé (Muschelkalk) ergibt der Riesling einen sehr geradlinigen und straffen Wein in der Jugend, der mit der Zeit weicher wird.

Mergel-Kalk-Böden (Ton-Kalk-Böden)

Viele elsässische Hänge bestehen aus Mergel (kalkhaltigem Ton), vermischt mit Kalkschotter. Durch Erosion und Felsstürze von den Klippen bilden diese Elemente dicke Schichten von Ablagerungen, die als Mergel-Kalk-Böden oder Konglomerate bezeichnet werden. Das Muttergestein entwickelt sich dort langsam und wenig sichtbar, wodurch tiefe, schwere Böden mit einem hohen Anteil an Ton und fragmentiertem Kalkstein entstehen. Diese Ton-Kalk-Böden haben eine hohe Wasserspeicherfähigkeit (dank des Tons), bleiben aber ausreichend durchlässig (dank des Kalkschotters): ein ideales Gleichgewicht für die Rebe, die dort sowohl Frische im Sommer als auch moderaten Wasserstress findet.

Die Weine aus Mergel-Kalk-Böden vereinen theoretisch das Beste aus beiden Komponenten: die Kraft und Fülle, die der Mergel mit sich bringt, unterstützt durch die schöne, lange Säure, die der Kalkstein verleiht. Jung sind diese Weine oft großzügig, vollmundig und lang im Abgang, mit Volumen und einer reichen Aromenpalette (reife Früchte, Gewürze, manchmal eine rauchige Note). Sie altern hervorragend, gewinnen über die Jahrzehnte an Mineralität (Noten von Stein, Petrol für den Riesling) und Komplexität. Je größer der Kalkanteil im Boden im Vergleich zum Ton ist, desto mehr Finesse und Spannung entwickelt der Wein mit zunehmendem Alter. Umgekehrt ergibt ein sehr tonhaltiger Mergel-Kalk-Boden in seiner Jugend einen opulenteren und aromatischeren Wein. Diese Art von ausgewogenem Terroir eignet sich besonders für reiche Rebsorten wie Grauburgunder oder Gewürztraminer, die hier Struktur und Lagerfähigkeit erlangen. Beispiel: Der Grand Cru Hengst in Wintzenheim, ein schweres Mergel-Kalk-Terroir, liefert in seiner Jugend würzige, sehr kräftige und alkoholische Gewürztraminer, die sich aber nach 15 Jahren in komplexe Weine von großer Eleganz mit Noten von Trüffel und kandierten Früchten verwandeln.

Gemischte Mergel-Sandstein-Böden, Mergel-Kalk-Sandstein-Böden usw.

In den Vogesen-Vorbergen weisen viele Terroirs eine Mischung aus verschiedenen Gesteinen auf. Die häufigsten Kombinationen verbinden Mergel-Elemente (Ton) mit Sandstein-Elementen (Sand) und/oder Kalkstein. Diese Verbundböden stammen oft von verschiedenen tertiären Schuttkegeln. Zum Beispiel ist ein Mergel-Sandstein-Terroir die „Sandstein“-Variante des Mergel-Kalk-Bodens: Man hat Sandsteinkiesel anstelle von Kalkstein in der tonigen Matrix. Diese Mischung ergibt einen Boden mit doppelter Wirkung: Der Mergel verleiht dem Wein Kraft und Körper, während der Sandstein die Struktur auflockert und eine lebendige Säure mit sich bringt. Weine aus Mergel-Sandstein-Böden erweisen sich oft als großzügiger als auf reinem Sandstein (weniger streng) und mit komplexeren Aromen als auf reinem Mergel. Man erhält einen interessanten Kompromiss zwischen Fülle und Finesse.

Es gibt auch Mergel-Kalk-Sandstein-Terroirs, die Ton, Kalkstein und Sandstein im Boden mischen. Diese tiefen und sehr mineralreichen Böden kombinieren die Effekte der drei Komponenten: die Kraft und Struktur, die der Mergel verleiht, ausgeglichen durch die auflockernde Wirkung von Kalkstein und Sandstein. Allerdings kann die Harmonie des Weines Zeit erfordern: Diese Weine brauchen oft länger, um ihre antagonistischen Komponenten zu verschmelzen und ihr Gleichgewicht zu finden. Schließlich seien die seltenen Kalk-Sandstein-Terroirs (Quarz, der durch Kalkstein zementiert ist) erwähnt: Das Gestein ist dort sehr hart und verwittert kaum, wodurch ein extrem steiniger und armer Boden entsteht. Kalk-Sandstein-Weine werden als sehr straff, säurebetont beschrieben, mit intensiven floralen Ausprägungen. Ihre Mineralität ist ausgeprägt, fast scharf, und sie benötigen oft mehrere Jahre Lagerung, um weicher zu werden.

Schwere Ton- und Mergelböden (Ton-Mergel-Böden)

Einige Bereiche des Weinbergs (oft am Hangfuß oder auf Plateaus) weisen fast ausschließlich tonige oder mergelige Böden auf, ohne viele Steine. Reiner Ton bildet weiche, aber kompakte Gesteine, die im feuchten Zustand schwere, klebrige und fettige Böden ergeben. Diese Ton-Mergel-Böden haben eine hohe chemische Fruchtbarkeit, da der Ton Nährstoffkationen (Kalium, Magnesium usw.) stark bindet und den Wurzeln zur Verfügung stellt. Im Gegenzug können sie unter Staunässe leiden (langsamere Drainage) und kühlen in der Tiefe schnell ab. Die Rebe wächst dort kräftig, kann aber Schwierigkeiten haben, perfekt zu reifen, wenn der Boden zu reich und feucht ist.

Die Weine aus schweren Tonböden zeichnen sich durch eine robuste Struktur und eine große Fülle im Mund aus. Es sind oft sehr kräftige Weine, die Zeit brauchen, um sich zu öffnen. Jung können sie etwas rustikal oder hart wirken, mit einer Bitterkeit oder sogar einer für Weißweine ungewöhnlichen leichten Adstringenz. Dieses Tannin-Gefühl rührt von der starken Extraktion von Stoffen in der Traube her, wenn die Rebe auf Ton wächst (dickere Schalen, polyphenolische Fülle). Nach einigen Jahren Lagerung gewinnen diese Weine an Schmelz und können opulente Tertiäraromen (Honig, Trockenfrüchte, Gewürze) entwickeln. Tonige Terroirs eignen sich gut für die aromatischsten und opulentesten elsässischen Rebsorten: Der Gewürztraminer fühlt sich dort besonders wohl und liefert sehr körperreiche Weine, und der Grauburgunder kann dort bei Spätlesen eine reiche, fast likörartige Textur entwickeln.

Kolluviale Böden und Vorlandböden

Am Hangfuß und an der Mündung der Vogesentäler findet man Schuttkegel und Hangfußablagerungen, die als Kolluvien bezeichnet werden. Es sind Materialien, die von den Hängen durch l „Erosion (Hangschutt, Kies, Schluff) abgetragen und in der“ Quartärzeit angesammelt wurden. Die mineralogische Zusammensetzung dieser Kolluvien hängt direkt von den stromaufwärts vorhandenen Gesteinen ab: Sie kann daher von Ort zu Ort stark variieren. Zum Beispiel wird ein Schuttkegel aus einem Granittal hauptsächlich sauer, sandig-kiesig sein, während ein anderer aus einem Mergeltal lehmig und kalkhaltig sein wird. Die Fruchtbarkeit und die Wasserspeicherfähigkeit dieser Böden hängen von dieser Zusammensetzung ab.

Die Weine aus Kolluvien haben aufgrund dieser Variabilität kein einheitliches Profil. Auf leichten Kolluvien (z.B. kieseligem Schotter) erhält man eher lebhafte, aromatische Weine, die jung getrunken werden sollten. Auf schweren tonigen Kolluvien können die Weine kräftiger und lagerfähig sein. Im Allgemeinen bieten die Vorland-Terroirs Weine im mittleren Stil zwischen denen der Berge und der Ebene.

Alluviale Ebenenböden

Die elsässische Ebene, zwischen der Weinstraße und dem Rhein, weist alluviale Terrassen auf, die über Jahrtausende von den Wasserläufen abgelagert wurden. Diese alluvialen Böden bestehen aus Sand, Schluff, Kies und abgerundeten Geröllen, die von den Flüssen herbeigeführt und dann sortiert wurden. Die Materialien sind gerollt (glatte Oberfläche) und nach Größe klassifiziert: Gerölle und Kies bilden sehr durchlässige Schichten, während Schluff feinere Schichten bildet, die das Wasser besser speichern. Je nach Geschichte der Wasserläufe variiert der Anteil an Geröll, Sand oder Schluff von Gebiet zu Gebiet. Insgesamt sind es leichte, warme und durchlässige Böden, oft nährstoffarm. Sie erwärmen sich im Frühjahr schnell, was sie zu frühen Terroirs für die Rebe macht.

Die Weine aus Alluvionen sind im Allgemeinen von Frische und Mineralität geprägt. Diese Terroirs ergeben Weine mit oft intensiven floralen und fruchtigen Aromen, manchmal mit leicht muskatartigen oder würzigen Noten, und einem geschmeidigen, durstlöschenden Gaumen. Dank der tiefen und durchlässigen Böden entwickelt die Rebe dort ein ausgebreitetes Wurzelsystem, das relativ hohe Erträge liefern kann – daher Weine, die oft jung angenehm zu trinken sind, weniger konzentriert als am Hang. Tatsächlich wird empfohlen, die aromatische Offenheit dieser Weine in ihrer frühen Jugend zu genießen, bevor die Säure nachlässt. Beispiel: Die Ebenen-Rieslinge (kommunale Bezeichnung Klevner de Heiligenstein oder Riesling de Scherwiller z.B.) sind bekannt für ihr ausdrucksstarkes Bouquet und ihre Geschmeidigkeit, die innerhalb von 3 bis 5 Jahren genossen werden sollten. Umgekehrt kann man auf bestimmten steinigeren und ärmeren Terrassen sehr mineralische, präzise Weißweine erhalten, die an die Spannung der Berg-Terroirs erinnern. Scherwiller ist ein emblematischer Fall eines kiesigen alluvialen Terroirs, das einen trockenen Riesling von schöner Mineralität hervorbringt – wir werden später darauf zurückkommen.

Lössböden (äolische Lehme)

Der Löss ist ein weiterer in der elsässischen Ebene sehr verbreiteter Boden. Es handelt sich um eine Ablagerung feiner Sedimente (Lehme), die während der quartären Eiszeiten vom Wind herbeigetragen wurden. Dieser gelbliche, sehr homogene Lehm hat sich in teilweise mehrere Meter dicken Schichten angesammelt, besonders im Zentrum und Norden des Elsass. Reiner Löss ist locker und von hoher Fruchtbarkeit (reich an feinem Kalk, Ton und ausgewaschenen Mineralien). Mit der Zeit verwandelt sich der Löss durch Auswaschung in lehmigeren Lehm. Lössböden sind tief, leicht zu bearbeiten und speichern Wasser mäßig gut. Sie bedecken manchmal andere Terroirs und bilden einen gleichmäßigen Lehm-Mantel.

Die Weine auf Löss weisen im Allgemeinen ein charmantes und delikates Aromaprofil auf. Es sind oft ziemlich weiche Weine am Gaumen, mit moderater Säure und einer schönen Rundheit. Man findet dort florale Aromen (Linde, Weißdorn) und Noten von weißfleischigen Früchten. Ihre Mineralität ist weniger ausgeprägt als auf Kieselsteinen oder Hartgestein, aber sie bewahren eine gewisse Frische. Diese Weine sollten ebenfalls eher in ihrer Jugend genossen werden, um ihre reine Fruchtigkeit zu genießen. Viele elsässische Muskateller, Weißburgunder oder Silvaner stammen von Löss-Parzellen und ergeben leichte, zugängliche und leicht trinkbare Weine. Wenn der Löss natürlich nur eine Bedeckung auf einem kalkhaltigen Untergrund ist, kann der Wein die Finesse des Lösses und die Struktur des darunter liegenden Kalksteins vereinen. Zusammenfassend verleiht der Löss den Weinen eine seidige Textur und eine zugängliche Seite, ohne Schwere.

| Bodentyp | Eigenschaften (Boden) | Typischer Einfluss auf den Wein |

|---|---|---|

| Granitboden (Granitgrus) | Saurer Grobsand, sehr durchlässig, nährstoffarm. | Ausdrucksstarke, lebhafte, leichte Weine, jung zu trinken. |

| Schieferboden | Blättriges Gestein, mineralreich, speichert Wärme. | Rassige, frische Weine, jung verschlossen, brauchen lange zum Öffnen. |

| Vulkanischer Boden | Dunkle Steine, speichern Wärme, schwer zu verändern. | Rauchige, vollmundige, sehr strukturierte Weine, lange lagerfähig. |

| Sandsteinboden (Sand/Sandstein) | Harter Quarzsand, sauer, sehr durchlässig. | Weine mit hoher Säure, junge diskrete Aromen, Lagerung erforderlich. |

| Kalkboden | Basischer Schotter, alkalischer Steinboden. | Weine mit breiter Säure, massivem Körper, jung verschlossen, dann zitronig. |

| Mergel-Kalk-Boden | Ton + Kalk, schwerer und wasserreicher Boden. | Kräftige Weine, lang im Abgang, die mit dem Alter mineralischer werden. |

| Schwerer Tonboden | Reiner Ton, fetter Boden, sehr mineralreich. | Sehr reiche, strukturierte Weine, jung manchmal bitter/tanninhaltig. |

| Alluvialboden (Kiesel) | Kiesel, Kies, Sand in der Ebene, sehr durchlässig. | Mineralische, florale, frische Weine, jung zu trinken. |

| Lössboden (Lehm) | Feiner äolischer Lehm, fruchtbar, tief, kalkhaltig. | Geschmeidige, aromatische, säurearme Weine, jung zu genießen. |

Letztendlich profitiert das Elsass von einem unglaublich vielfältigen geologischen Erbe, das, verbunden mit der Vielfalt der Rebsorten und Mikroklimata, zu einer unermesslichen Fülle an Weinen führt. Der Begriff Terroir gewinnt hier seine volle Bedeutung: Jeder Bodentyp bringt seine Note ein – lebendige Säure des Granits, Opulenz des Tons, Finesse des Kalksteins, Fruchtigkeit der Alluvionen usw. Die Vielfalt der Böden des elsässischen Weinbergs ist so groß, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist: vom leichtesten und floralsten Wein bis zum kräftigsten und würzigsten ist das elsässische Terroir eine unendliche Inspirationsquelle für den, der es im Glas zu lesen weiß. Jede Flasche wird so zum Ausdruck eines präzisen Ortes, einer Parzelle Land, die im Wein die einzigartige Stimme des Bodens fortsetzt, aus dem sie stammt.

Wie verändert die Bodentiefe die Säure des Weines?

Ein dünner Boden (Rittersberg) führt zu schnellem Wasserstress, die Pflanze verlangsamt ihre Photosynthese und konzentriert die Säuren. Ein tiefer und frischer Boden (Löss oder Mergel-Kalk) dämpft diesen Stress, die Säure bleibt hoch, ist aber besser integriert, mit mehr Fülle um die Struktur herum.

Reicht der Boden aus, um das Lagerpotenzial eines elsässischen Weines vorherzusagen?

Nicht vollständig: Rebsorte, Jahrgang und Weinbaupraktiken spielen ebenfalls eine Rolle. Dennoch beobachtet man, dass Weine aus Kalkstein, Schiefer oder vulkanischen Tektiten gerne 10-20 Jahre altern, während jene, die auf Alluvionen oder Löss gewachsen sind, oft in der ersten Dekade ihr bestes Gesicht zeigen.

Beeinflusst der Boden die endgültige Farbe der Elsässer Weine?

Indirekt, ja. Auf schweren Lehm- und Mergelböden verdicken sich die Traubenschalen, und Pressen sowie Mazeration setzen mehr phenolische Verbindungen frei, was manchmal zu goldeneren Weißweinen oder intensiveren Roséweinen führt. Auf Granit- und durchlässigen Sandsteinböden bleiben die Säfte oft blasser und kristalliner.

Verändern die klimatischen Veränderungen den Einfluss der Böden auf die Rebe?

Ja. Mit heißeren und trockeneren Sommern werden tiefe und lehmhaltige Böden aufgrund ihrer Wasserreserven wertvoll, während Granit- und durchlässige Sandsteinböden den Wasserstress verstärken können. Einige Weingüter pflanzen daher spät reifende Rebsorten (Riesling, Silvaner) an leichten Hängen neu an und reservieren die Lehmböden für frühere Spätburgunder.

Quellen und Ergänzungen: